Par Emmanuelle Lafon

A propos de Conférences du dehors, 2009

Processus

Quand j’interprète Conférences du Dehors, tout a lieu à vue, au milieu et autour des spectateurs. Si la salle le permet, la lumière du jour décroissant nous accompagne. La relation au temps et à l’espace présents est centrale : à la part d’improvisation propre à toute interprétation, s’ajoutent l’aspect performatif de certaines pièces réalisées “en direct” et la volonté de jouer dans des espaces diversifiés.

Il y a sept pièces dans CdD. Elles se répondent, contrastent, se chassent, s’enchâssent, comme autant de dispositifs dont la capacité à agir, à transformer, est inséparable de la manière dont ils sont eux-mêmes agis, ou provoqués. Je traverse ces pièces et me laisse traverser par elles, accordant sans cesse ma posture. Actrice, performer, médiatrice, interlocutrice, vecteur , musicienne, un corps, je suis le fil conducteur d’un parcours suggéré aux spectateurs. Il y a une télé, une table, une chaise, des coussins, un morceau de polystyrène, un téléphone et un ordinateur portables, un lecteur DVD, un haut-parleur, un vidéo-projecteur. Ils dessinent des espaces de jeu, et proposent des places à chacun (les spectateurs, Thierry Fournier et moi ). Les costumes sont noirs, mais on peut reconnaître des treillis, rangers souples et une inscription, “sécurité” , dans le dos de Thierry Fournier qui intervient tout au long de la représentation). Ces éléments sont en eux-mêmes des dispositifs dont nous usons au quotidien, ils participent de notre rapport au monde, comme outils, voire modes de représentation. Enfin ils sont précisément les supports d’écriture choisis ou mis en scène de chaque artiste.

Il s’agit donc d’un tissage de fabrique hétéroclite, qui tire sa cohérence de la mise en relation de chaque maille les unes avec les autres, mise en relation recherchée depuis la conception du projet jusqu’à sa réalisation. De là une grande variété des processus inventés pour activer ces dispositifs, et la nécessité d’en éprouver très tôt les charnières possibles.

Une étape importante des répétitions a été les échanges avec chacun des auteurs; certaines pièces ont même trouvé leur aboutissement en leur présence ( le jour où Jean-François Robardet a trouvé l’étui de polystyrène dans la rue sur le chemin de notre “pause déjeuner”, les essais image/son/corps avec Juliette Fontaine… ). Elles ont eu lieu en appartement ( sur une durée de plusieurs mois, passer chez Thierry Fournier un peu avant 13h et/ou 20h, s’entrainer 30 mn sur pub/JT/météo/séries, “jouer “ du polystyrène dans la foulée, faire alors entrer en résonance La Bonne Distance … ) puis dans la salle de danse de La Chartreuse, où la mise en oeuvre scénographique et sonore nous a permis d’écrire une partition d’ensemble. Les contraintes spécifiques à certains dispositifs nous ont servi à plonger dans le vif de nos enjeux, notions de dehors, d’accès, relation à l’autre, usages du langage… Par exemple, les appels téléphoniques de Ready Mix étaient consacrés alternativement à la performance et aux répétitions. Et jusqu’aux représentations, nous jouons et sommes joués par cette configuration “ à distance “ et “ en direct “, le déplacement de l’usage téléphonique fait voler en éclats l’évidence de son rôle de communication. Ou encore, CdD s’ouvre avec Circuit Fermé, qui lui-même est lancé par l’horaire du Journal télévisé, donc tout l’espace/temps de la représentation fait écho à un autre espace, pour le moins public, celui de la télévision…

Aperçu

Circuit Fermé

19h52: entrer dans la salle avec Thierry Fournier. Les spectateurs sont là, installés de l’autre côté de l’écran de télé. La télé est allumée depuis leur entrée. S’asseoir bord chaise face à l’écran, coudes sur les genoux, poings joints, pieds au sol. Pose du casque audio, volume augmenté pour que je ne m’entende pas, branchement du jack, j’agis à cet instant . Dire tout ce que je vois et entends. C’est impossible. Le faire: foncer dans la machine et accepter de me laisser faire par elle. Trouver immédiatement le placement de la voix, relâcher les épaules, laisser le regard mobile, ne penser qu’à respirer, quelques gestes m’échappent. Environ15 mn plus tard, T.Fournier éteind. Souffler, boire, s’étirer, se rassembler.

Ministère de l’extérieur (première partie)

La télé est tournée face aux spectateurs, retournée à son usage. S’asseoir à côté. Ainsi je m’inscris dans la continuité de l’assemblée. En prendre mesure. Présenter simplement David Beytelmann, philosophe et historien. Actionner le lecteur DVD. Interviewé par T. Fournier en 2007, c’est à chacun qu’il s’adresse aujourd’hui, c’est la parole et le visage les plus humains des CdD, alors qu’on le regarde à la télé, et qu’il agit en différé. Loin de produire un discours assigné à son statut, l’intellectuel parle de lui, de son expérience d’homme, on suit les mouvements spontanés de sa pensée. J’ai l’impression de l’écouter chaque fois pour la première fois, impression accrue par une autre écoute, que je superpose : celle des spectateurs autour de moi qui, eux, le découvrent. C’est l’occasion pour moi d’affûter mon oreille, comme le diapason d’un accordeur.

La Bonne Distance

S’asseoir à une table, surlaquelle sont disposés un verre d’eau, un crayon, un micro, quatre pages agraphées, un téléphone portable. La lumière se modifie avec l’extinction de la télé et l’aide d’un projecteur orienté vers la table; je me racle la gorge, et je suis le bruit des spectateurs qui à ces signaux modifient leurs positions et angles de vue. Comment oser dire ce texte? A chaque fois je me pose cette question, chaque fois je la traverse au moyen d’une autre question, inscrite dans le titre- même de Noëlle Renaude, celle de la distance. Nous avons décelé-là une clef dont on s’est servi pour mettre en oeuvre chacune et l’ensemble des CdD : “à quelle distance” se positionner? Pour dire, regarder, écouter, parler, adresser, pour ajuster la posture du corps, qu’il suive ou qu’il déclenche, pour “ faire semblant” ou “pour de vrai”. Ajustement permanent de focales.

Interpréter ce texte comme si c’était une conférence, avec réalisme, pour rendre sensible la tension existant entre ce qui paraît le motiver, et ce dont il parle au fond. Se maintenir en cet équilibre comme un scientifique maintiendrait le fil de son raisonnement, et ce jusqu’au point final, le seul du texte. Plaisir du langage (tempi, accents, volumes, adresses, silences, attaques, emphases, ajustements aux réactions de l’auditoire …).

Ready Mix

Boire et téléphoner du portable sur la table, je dis: “Allo Esther, t’es où? ”. C’est Esther qui répond, “pour de vrai” : Esther Salmona, l’auteur et partenaire. Elle est toujours dehors, il est toujours à peu près 20h22, mais les espaces qu’elle parcourt, les gens croisés varient chaque soir, devant, derrière, en haut, à côté d’elle, en marche, à l’intérieur d’un commerce, d’une cour… Sa parole nous transmet cela. La communication téléphonique est amplifée, l’habituel échange à deux voix dévoyé. Je me fais le vecteur de sa parole, mais mon oreille collée au combiné n’est pas qu’un prétexte, elle cherche à exprimer le paradoxe de la situation, à savoir la fabrication d’un temps commun mais pas au même endroit. Le comble d’un spectacle. Je lui pose parfois une question au nom de nous tous ici, qui sommes dedans – un “ dedans “ commun (la salle de la représentation) et un “ dedans “ séparé (l’imaginaire de chacun). Pour cela être au plus près de ma propre visualisation, intérieure et subjective. Sa voix et nos écoutes provoquent de courts déplacements de ma part, par ricochets. Enfin: “Et toi, t’es où? ” dit-elle, je dis : “ Moi je suis là “, et elle raccroche.

Il est remarquable que la plupart des spectateurs veulent croire à de la fiction, du pré-enregistré, malgré toutes les stratégies qu’on a imaginées pour rendre la situation du “direct” la plus claire ( paramètres de la prise de parole d’ E.Salmona, geste de la numérotation, téléphone cablé dès le début, interventions de ma part dans son flux, arrêt de la performance décidé par elle…) .

“ On se fait avoir ” , “ on se fait avoir mais on y croit ”, “ on y croit donc on se fait avoir “, “ en fait on veut se faire avoir “… sous une forme plus ou moins anecdotique, les dispositifs de la convention théâtrale eux-mêmes sont interrogés. A l’issue de chaque représentation, propos infinis sur l’aptitude du faux, en tout cas de la fiction, à dire mieux le vrai, et qui mettent en relation l’ensemble des CdD.

Ministère de l’extérieur (deuxième partie)

La télé est rallumée par T.Fournier, bruits de tous qui se tournent vers le son et la lumière de l’écran. Je passe la main, confiante, à celui qui agit filmé, me place en périphérie. Rester aux aguets. La caméra s’est rapprochée, D. Beytelmann apparaît tout de suite en gros plan, sa parole est de moins en moins descriptive, mais très concrète, nourrie d’anecdotes. Il s’en fait le sujet et l’objet à la fois, quelque chose de poreux s’installe. Générosité. Le dispositif aménage un espace de résonance entre cette parole et, en puissance, celle de chaque spectateur. Ensemble d’écoutes. C’est le moment où les réactions, rires, sourires, interjections, sont les plus sonores. Mon étonnement est renouvelé chaque fois: je sens que cet homme à la télé est la fenêtre la plus ouverte sur le rapport de chacun entre son monde intérieur et l’extérieur, entre soi et l’autre. Boire.

A Domicile

Quand la télé s’éteind , une musique de film d’action retentit, laquelle on ne sait pas, LA musique de TOUS les films d’action.S’approcher de la source sonore, un haut-parleur surlequel un ordinateur fait office de prompteur, lire au micro chaque ligne qui défile – viser du visage la webcam et en ignorer le mobile. Ce rôle, le style du texte de loi, la position physique penchée, la musique, le suspens et le danger et l’angoisse qu’elle dégage, laisser tout me monter au nez… ma propre voix se fait monstreuse quand j’actionne la barre d’espace, coller le micro devant l’enceinte, larsen, voilà c’est là que ça se passe, prendre du champ, les spectateurs me font de la place, se ruer sur l’enceinte à nouveau, hurler les mots qui me restent en mémoire: “ le siège d’une association ”, larsen, “ un local résevé à la vente “ , tomber, ramper, larsen, hurler, “ yacht de plaisance ” , c’est la guerre, dégoupiller le micro-grenade, T.Fournier se jette à terre pour rattraper la bonnette, je me relève essouflée, everything is under control, retour au poste, allez un dernier coup pour la route, larsen, je reprends mon calme et la lecture, respiration abdominale en contre-point pour adoucir la voix, jusqu’au silence.

Frost

Enclencher le programme de synthèse granulaire, déposer un MP3 au pied de la sculpture, puis le micro: je m’asseois là, curieuse. A proximité du micro chaque grain de polystyrène mu, frotté, égrené, produit un son: écouter l’histoire qui en émerge, qui change avec l’acoustique de chaque salle, le nombre et la disposition des spectateurs… Je laisse tomber une main sur le bloc lui-même, écoute, le parcours doucement de la paume, des doigts, actionne le MP3 et on écoute Jean-François Robardet raconter une histoire qu’on lui a racontée. J’approche le micro du bloc, c’est une sonde, et le tout, un orchestre; au gré de la matière, des volumes, et des sons, je promène et de tout mon corps suis le micro, il s’agite, s’immobilise, s’éloigne, plonge dans… quoi? Un iceberg? Un building? La banquise? Une cité en ruine? L’oeil du cyclone? Le vent ? Un simple étui pour écran plasma? On écoute la fin de l’histoire de J-F.Robardet. Tenter la catastrophe, le volume maximal. Vertige d’échelles entre l’oeil et l’oreille. S’apaiser, partir, laisser le micro sur la sculpture. La résonance meurt lentement.

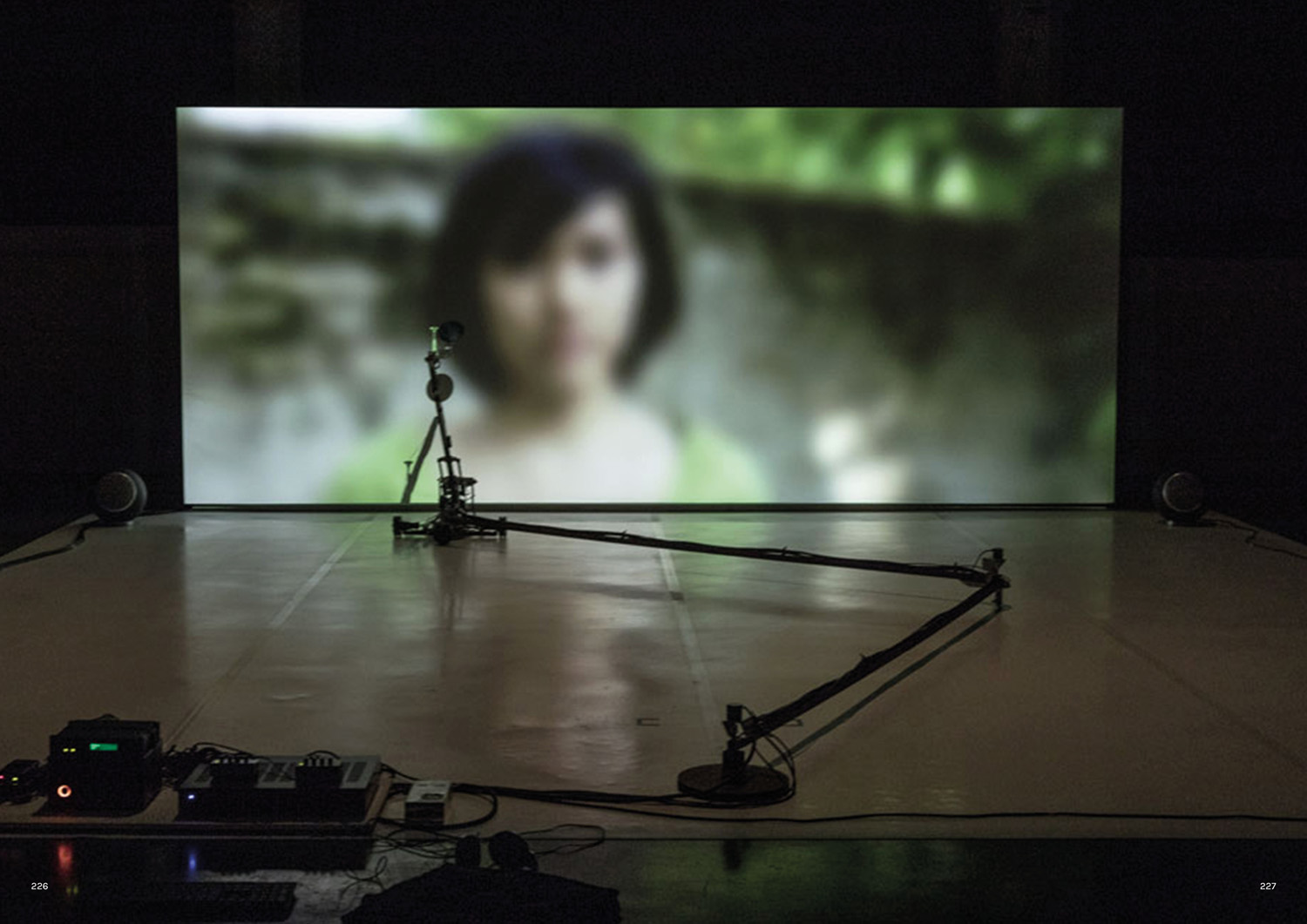

Sentinelle 1.0

Ecouter le silence, puis laisser naître un nouvel espace fait de la lumière diffuse d’une projection vidéo, de mangoustes filmées, de leur environnement sonore, des mouvements et bruits des spectateurs qui reviennent de la “catastrophe”. Je m’y inscris à l’aide de l’ouïe et d’un sens “aveugle”, purement physique de l’espace, je ne regarde pas le film de Juliette Fontaine ni personne en particulier. En fonction des sons, positions et dispositions des spectateurs, je cherche où me mettre, là cet angle, cette jambe allongée, ce vide entre deux corps, le chambranle d’une fenêtre, ces tibias repliés, le bas du mur, ce coussin, la rangée de ces cuisses, cette épaule… Le corps trouve, reste jusqu’à ce qu’il commence à déposer son poids, jusqu’au début de la tranquilité, puis va chercher ailleurs, le contact avec les corps des spectateurs est plus ou moins chaud, plus ou moins prêt, rétif, surpris, tendre, figé, changeant, je capte de très près ce qui émane de l’heure passée ensemble, comme des ondes concentriques sur l’eau… La vidéo cesse, je reste , je perçois les lueurs de la télé qui marche sans son, l’accélération des pas de T.Fournier vers la sortie est mon seul signal pour partir.

Tournée dans des bibliothèques du Gard et du Vaucluse

Suite aux répétitions dans la salle de danse de La Chartreuse, nous nous sommes vite confrontés à des espaces aussi variés que les multiples “ coins lecture “ de chaque bibliothèque, un préau, une salle polyvalente isolée au milieu des vignes, le sous-sol d’un bâtiment à l’architecture moderne, une salle de concert, de réunion, de projection, une mezzanine, une église … Entretemps nous avons aussi joué à La Chartreuse. A cela on peut ajouter, bien en amont, les répétitions initiées en appartement. Ces allers-retours entre espace institutionnel, espaces publics, espaces privés, espaces assignés à une fonction, font partie du processus de création de CdD. Ils ont mis à l’épreuve les questionnements posés par le projet.

D’où la légèreté nécessaire, en terme de mobilité , du dispositif à monter : le tout est contenu dans une voiture ( 3 personnes, costumes et décor), et dans une journée (installations, répétitions et représentation). Néanmoins c’est un défi car de nombreux paramètres sont en jeu pour une adaptation très rapide. En début d’après-midi il faut choisir un espace, le désenclaver de sa fonction, s’y installer, penser le rapport aux spectateurs le plus juste sans être jamais sûrs d’une jauge précise, travailler au bon fonctionnement indispensable de l’antenne télé, du réseau téléphonique. Il me reste entre une heure et quinze minutes pour m’ajuster à l’espace , à la lumière et à l’acoustique, ajustements qui, de fait, se poursuivent au fil de la représentation, en fonction du nombre des spectateurs, et d’un environnement qui est doublement agissant car nouveau. Ajustements dont j’ai fait le fondement de mon interprétation: je n’ai pas de marques dans l’espace, mais l’expérience en moi d’un équilibre d’ensemble, l’ouïe est mon principal guide, et la sensation, presque animale, de la place et de l’écoute des spectateurs.

Jouer “ à l’extérieur “ implique une relation spécifique aux spectateurs, pas seulement scéniquement. Il n’y a pas d’espace séparé, comme dans un théâtre, la porte d’entrée peut donner sur l’aire de jeu, les angles de visibilité peuvent être très différents, par l’appropriation d’un espace “ extérieur ” nous proposons à des usagers de se faire spectateurs. Nous invitons ces spectateurs à apporter la dernière pierre au dispositif de CdD. Ils s’y sont plus ou moins préparés, mais la représentation est toujours suivie d’un échange, sous une forme ou sous une autre, ne serait-ce que dans la mesure où notre temps ne s’arrête pas là, il y a encore le démontage. En fait, ces moments d’échanges sont un réel prolongement à la représentation. C’est le moment des questions, qui sont exactement nos moyens de construction, souvent ça a lieu autour d’un pot ou d’un repas. A la collectivité créée par une représentation s’articule instantanément celle de la vie quotidienne…ou comment créer un espace propice et renouvelé à la parole.